Presentazione del libro “CON LA LINGUA DELL’ALTRO” di MAHMUD DARWISH

edizioni Portatori d’Acqua – a cura di Francesca Gorgoni

il 30 maggio 2024 alle ore 18.00 presso Centro Universitario di Via Zabarella, 82 – Padova

con Elisabetta Bartuli, Traduttrice e studiosa di letteratura araba

«Di sicuro è avvenuto dopo il 4 novembre del 1995, tra l’assassinio di Rabin e l’ondata di attentati a Gerusalemme. La speranza e la disperazione poggiavano sul filo di una lama. Telefonai a Mahmud Darwish, che si era appena trasferito ad Amman, e gli proposi un’intervista per “Ḥadarim”. […] L’incontro fu prudente ma intimo. Avevamo piena fiducia che presto avremmo visto la pace. Discutemmo la nuova realtà che si stava lentamente delineando come due che si trovano al capezzale di un malato che pian piano riprende coscienza. Parlammo naturalmente in ebraico. Durante il nostro incontro a prevalere in quelle ore fra noi non fu né il politico né l’individuale, bensì una patria diversa: la poesia. Da questa patria continuammo a parlare dei poeti come figli del loro luogo e del loro tempo».

Con queste parole Helit Yeshurun (Tel Aviv, 1942), traduttrice e editrice israeliana, introduce l’intervista con Mahmud Darwish, poeta e scrittore palestinese, fra le voci più alte del Novecento. Quello che si offre per la prima volta al lettore italiano è uno tra i dialoghi più intensi della storia letteraria israelo-palestinese, la cui forza affonda le radici nel coraggio di ospitare “la versione dell’altro” e dare così un fondamento poetico a un nuovo inizio, ponendo la parola all’origine di un mondo comune a venire.

Il libro contiene il lungo colloquio tra Mahmud Darwish e la traduttrice e editrice israeliana Helit Yeshurun, colloquio tenutosi ad Amman nel febbraio del 1996: una delle interviste più lunghe mai rilasciate da Darwish a un giornale letterario israeliano. L’intero dialogo è svolto in lingua ebraica, lingua nella quale Darwish ha parlato «con lo straniero, con il poliziotto, con il dirigente militare, con il maestro, con il secondino e con l’amata». Una delle testimonianze più intense del rapporto tra palestinesi e israeliani, sullo sfondo di un conflitto che lacera gli orizzonti di vita di milioni di persone; testimonianza di un dialogo possibile e, ora più che mai, necessario.

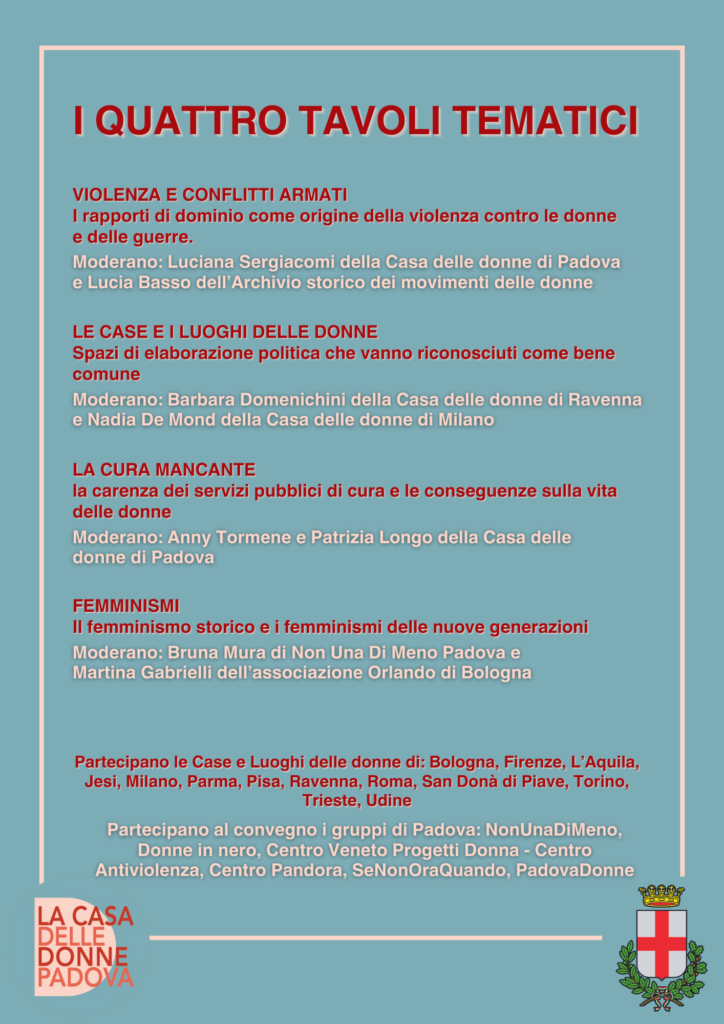

Convegno Nazionale Casa delle Donne a Padova

Le Donne in Nero hanno portato un contributo al Convegno. Ecco il testo del nostro intervento

Femminismo e Pacifismo:

LA GUERRA, APICE DELLA STRUTTURA PATRIARCALE

L’AJA 1915 – Primo Congresso internazionale delle donne per la pace

“Stringersi le mani da sorelle al di là della guerra delle nazioni: noi donne di così tante diverse nazionalità, che, per esprimere i nostri sentimenti, dobbiamo utilizzare diverse lingue, e che abbiamo, ognuna di noi, le proprie caratteristiche nazionali, siamo venute qui animate dallo stesso spirito, le stesse speranze, lo stesso desiderio, che la nostra voce penetri fino agli estremi confini della terra con la sua protesta contro la guerra e contro la presunzione che la guerra sia l’unico mezzo per risolvere i conflitti internazionali. Noi donne giudichiamo la guerra differentemente dagli uomini.”

A parlare è Jane Addams che presiede il Primo Congresso internazionale delle donne per la pace indetto dalla suffragista olandese Aletta Jacob. Davanti a lei siedono 1187 delegate provenienti da 12 paesi, belligeranti e non, che rifiutarono di sentirsi “nemiche”. Per l’Italia è presente la stilista e attivista Rosa Genoni.

La prima guerra mondiale sta travolgendo l’Europa e in America è forte il dibattito sull’eventualità di un intervento a fianco degli Alleati. Tra le tante voci contrarie, quella di Jane Addams, già leader del movimento riformista americano e una delle donne più conosciute d’America. Parliamo di lei perché nel suo pensiero e nel suo operato sono presenti già molti punti forti del femminismo pacifista: il militarismo è nemico della democrazia, non c’è pace senza giustizia, le donne non sono pacifiste per natura, rifiuto di considerare l’altra come nemica, la non violenza e il dialogo come unici mezzi per garantire la pace.

Scrive infatti la Addams: “L’unica resistenza possibile, e anche più efficace, prevede solo l’uso di mezzi nonviolenti. Per resistere all’odio si deve usare l’amore, per resistere alla violenza la mitezza, alla crudeltà il dolore, alla disumanità la capacità di perdonare. Non la rassegnazione senza speranza né l’antagonismo violento, ma un incessante sforzo di sovrastare il male attraverso continue azioni positive”.

Una pensatrice che concepiva la propria opposizione alla violenza non solo come contrapposizione alla guerra, ma come un insieme concreto di teorie e pratiche rivolte alla costruzione di una società pacifica e giusta che elimini le relazioni di disparità sociali, razziali e di genere e i rapporti di forza. Addams sosteneva che la supremazia del potere militare riduceva fino ad annullarlo ogni spazio di democrazia precludendo così alle donne la possibilità di conservare diritti conquistati faticosamente e conquistarne di nuovi. In uno scenario di guerra le donne scompaiono o perché respinte nel loro ruolo naturale di cura e protezione della famiglia, dei feriti degli invalidi o perché vittime civili dei bombardamenti.

La guerra riporta la donna alla sua primitiva condizione in una società patriarcale: da un lato vittima bisognosa di protezione, dall’altro preda atta a compensare il rischio bellico dei soldati o strumento di relax per ritemprare spiriti bellicosi (confort women) se non anche vero e proprio campo di battaglia, stupro etnico.

Jane Addams non considerava le donne inclini alla pace per natura; il pacifismo femminile nasceva dall’esperienza, dal ruolo che esse svolgevano da tempi immemorabili. “Esiste un’esperienza della vita che appartiene solo alle donne e che le porta a vedere il mondo in modo diverso dagli uomini. Io non sostengo che le donne siano migliori degli uomini, non l’ho mai affermato neppure nei dibattiti più accesi sul suffragio, ma bisogna ammettere che le donne hanno una maggiore sensibilità per alcune cose, e una di queste è il valore della vita umana” (Addams 1976b, p. 63)

“Tra i punti della nostra risoluzione – continua Jane Addams alla Conferenza dell’Aja – c’è la limitazione degli armamenti e la nazionalizzazione della produzione bellica, l’opposizione organizzata al militarismo, l’educazione della gioventù all’idea di pace, il controllo democratico della politica estera, l’estensione del voto alle donne, condizione perché i governi possano divenire più umani, l’unione tra le nazioni in alternativa all’equilibrio tra le potenze, l’azione per una graduale organizzazione internazionale che renda inutili le leggi di guerra, la sostituzione di eserciti e marine rivali con una forma di polizia internazionale, l’eliminazione delle cause economiche della guerra, la nomina da parte del nostro governo di una commissione di uomini e donne, con adeguati stanziamenti, per promuovere la pace internazionale.”

Riformista in tempi di crisi sociale, pacifista in tempi di guerra, internazionalista in tempi dominati dai nazionalismi, Jane Addams fu insignita del premio Nobel per la pace nel 1831.

Ginevra 1932 – Convegno per il disarmo promosso dalla Società delle Nazioni

Nel bel mezzo dei lavori del Convegno per il disarmo a arriva un carro carico di 8 milioni di lettere inviate da donne che chiedevano il disarmo per scongiurare il pericolo di un’altra guerra.

L’impegno delle donne tra gli anni Venti e Trenta aveva ripreso forza, dopo la sconfitta della prima guerra mondiale, proprio a partire dall’esperienza del carattere distruttivo della guerra.

Un’anima contraria in assoluto ad ogni forma di violenza conviveva con un’altra che non escludeva in casi estremi il ricorso alle armi, pur di assicurare la pace. Tra le associazioni femministe prevalgono il rifiuto della violenza e una grande fiducia nella possibilità del disarmo morale e cambiamento delle coscienze.

Le associazioni IWC (International Women Committee) e IWA (International Women Association) con diverse sfumature si muovevano per l’arbitrato, il disarmo e la pace.

Per la WILPF (Women International League Peace and Freedom), tuttora attiva a livello internazionale, il disarmo era precondizione della sicurezza, generale e universale accompagnato da misure contro la coscrizione obbligatoria, la produzione e il commercio delle armi e investimento in una cultura di pace.

Nei due anni precedenti alla conferenza sul disarmo, fu fatto un notevole lavoro per preparare e stimolare la partecipazione delle donne alla conferenza: accese discussioni sul carattere della guerra, chimica ed aerea, sulla connessione tra governi e industria bellica, uso di campagne pubblicitarie volte a mostrare gli effetti della guerra, raccolta di firme a sostegno della conferenza per il disarmo, nella quale furono impegnate tutte le associazioni, presenti in tanti paesi dell’Europa, Usa, Giappone, Australia, Palestina, ecc.

Il Congresso si protrasse in maniera stentata fino al 1934 senza risultati. Le cause del fallimento furono molteplici: la comparsa di nuove guerre, ad esempio la guerra Cino-Giapponese, la Grande depressione del 1929, l’avvento del fascismo in Italia e l’affermarsi del nazionalsocialismo in Germania, la volontà di alcuni paesi come Francia ed Inghilterra di rafforzare il proprio sistema difensivo rispetto a possibili aggressioni esterne.

L’avvento del fascismo e nazismo richiese alle associazioni femministe e pacifiste una presa di posizione e per prima la Wilpf si espresse nel maggio 1933 sulla rivista “Pax International”: “Gli attentati alla libertà, alla dignità e alla vita umana, che la tirannia fascista moltiplica in ogni luogo fanno insorgere la coscienza pubblica con violenza, tanto più se praticati in un paese, la Germania, che a giusto titolo era considerato un paese di alta cultura”.

Per superare questo “tournant tragique de l’histoire humaine” si cerca una nuova unità fra tutte le forze di opposizione. Si decise di convocare così per il novembre 1933 una riunione di tutte le maggiori associazioni femminili internazionali, ma la maggior parte di queste rispose che lo scopo della conferenza andava al di là dei loro programmi, legati ai diritti delle donne, che tale incontro si poneva su un piano politico e violava il principio di non ingerenza rispetto alle questioni interne di ciascun paese. La fedeltà al proprio paese prevalse sull’intento di schierarsi contro le dittature.

Aderirono soltanto i comitati femminili delle organizzazioni già antifasciste.

In quegli stessi anni Virginia Woolf, impegnata nella stesura de “Le tre ghinee” scriveva – “Io in quanto donna non ho patria. In quanto donna, la mia patria è il mondo intero.”

Il discorso sulla pace era stato fino ad allora un valore inclusivo ed inclusive erano state alcune grandi questioni legate al riequilibrio del rapporto tra i sessi, ma ora la nuova situazione aveva portato in primo piano il nodo dello schieramento nei confronti delle grandi ideologie e l’autonomia dei movimenti femminili/femministi non resse.

Il secondo dopoguerra

Dopo la seconda guerra mondiale sullo sfondo della guerra fredda continuarono le attività delle associazioni già presenti prima del conflitto, in particolare la WILPF, e nacquero altre associazioni. Ricordiamo: 1) Women’s Strike Peace, nata negli USA nel 1961 che si connotava come madri per la pace, preoccupate per la salute dei figli. Promosse numerose proteste contro le esplosioni nucleari e durante la guerra in Vietnam contro l’arruolamento; 2) la Federazione democratica internazionale delle donne WIDF, entrambe di orientamento progressista e antifascista. In Italia l’UDI per depurare l’immagine della donna, che durante la Resistenza aveva rotto gli stereotipi femminili, fece largo uso di temi legati alla maternità, alla salvaguardia dell’infanzia e all’impegno per la pace. In un volantino del 1948 dell’UDI leggiamo “Donne di tutto il mondo uniamoci perché i nostri figli abbiano un felice domani”.

Durante la guerra di Corea l’UDI e la WIDF intensificarono le azioni soprattutto nei confronti dell’infanzia. Venne creata una delegazione per recarsi nel luogo del conflitto e al ritorno in un documento “Noi accusiamo” denunciarono le atrocità commesse sui civili dall’esercito Usa. L’accusa costò l’espulsione dall’ONU come consulente della WIDF nel 1954.

Tutte queste associazioni si fecero portatrici del nesso tra pace, identità di madri in difesa dei propri figli e delle generazioni future sostenendo un innato pacifismo delle donne in quanto madri.

Plaza de Mayo, Argentina – 1977

Un fazzoletto bianco annodato sulla testa, il primo pannolino di tela utilizzato per i loro figli neonati, 14 donne di cui 11 madri dei giovani desaparecidos e 3 sorelle entrano il 30 aprile 1977 in Plaza de Mayo “armate” solo della foto dei figli e fratelli scomparsi e cominciano a camminare attorno alla piramide che si trova al centro, per circa mezz’ora scandendo «Vivos los parimos, vivos los queremos», li abbiamo partoriti vivi e vivi li rivogliamo. È così che prende vita un movimento pacifico di resistenza che portò alla sconfitta della dittatura. “Le Madres de Plaza de Mayo –

scrive su DEP Silvia Baratella – hanno totalmente ignorato le dinamiche e gli schemi della politica maschile. Non hanno giudicato le posizioni politiche di regime o contro il regime, non hanno fatto considerazioni religiose o ideologiche o di compatibilità. Sono partite da sé, dalla propria esperienza di madri a cui erano spariti i figli, le figlie e hanno semplicemente detto “li rivogliamo indietro”. Una verità semplicissima, incontrovertibilmente giusta, che ha tolto legittimità al regime agli occhi della popolazione e del mondo, aprendo una crepa insanabile nell’immagine della dittatura. Sono loro che hanno reso dicibile l’indicibile, che mettendo in gioco la loro differenza hanno sparigliato le regole del gioco. Hanno acquisito una potenza simbolica capace di orientare perché hanno fatto politica radicandosi nella loro differenza. E, attenzione, hanno fatto tutto questo senza immolarsi, senza “morire con le armi in pugno”. In qualche modo, sono state intoccabili e intoccate. È quasi un mistero che il regime non le abbia toccate, come avrebbe potuto fare e aveva fatto con migliaia di persone. E in questo mistero c’è un grande potenziale della politica delle donne da usare contro la cultura di guerra. Quando le donne agiscono partendo da sé e dalla propria differenza, fuori dagli schemi, possono prodursi dei risultati inattesi. Sono esempi da seguire per contrastare la cultura della guerra.”

Washington – 1980

“Per le tre donne vietnamite che mio figlio ha ucciso” Queste parole erano incise su una lapide che una casalinga californiana posò su un cimitero improvvisato davanti al Pentagono dove si erano raccolte 2000 donne sotto lo slogan “Niente più incredibili invenzioni per la morte”. Circondarono l’edificio cantando con quattromila lavori di patchwork e ricamo dispiegati per 29 km e sulle porte sbarrate dell’edificio tessero con fili di lana colorati delle ragnatele.

La protesta si concluse con un documento Dichiarazione delle donne del Pentagono del 17 novembre 1980 in cui leggiamo tra l’altro:

“La gente ha paura e questa paura, creata dall’industria militaristica, è usata come scusa per accelerare la corsa agli armamenti. “Vi proteggeremo”, dicono, ma non siamo mai stati così in pericolo, così vicini alla fine.

Noi donne ci riuniamo qui perché è intollerabile vivere sull’orlo di un abisso. Vogliamo sapere quale rabbia, quale paura alberga nel cuore di questi uomini al punto da poter essere soddisfatta solo con la distruzione. Vogliamo sapere quale freddezza di cuore, quale ambizione diriga le loro giornate.

Vogliamo saperlo perché non vogliamo che nelle relazioni internazionali il predominio criminale sia basato sullo sfruttamento e non vogliamo che a casa donne e bambini corrano alcun pericolo. Non vogliamo che questa follia venga trasmessa da una società violenta attraverso il rapporto tra padri e figli… Vogliamo che la mistificazione dell’Atomica per la pace (teoria della deterrenza) abbia fine, che tutti gli impianti nucleari siano dismessi che venga fermata la costruzione di nuovi impianti. E’ un’altra guerra contro la gente, è il bambino che nascerà tra cinquant’anni. Vogliamo che la corsa agli armamenti abbia fine… Di cosa abbiamo bisogno noi donne per le nostre vite? Che cosa vogliamo per noi stesse e per le nostre sorelle che vivono in nazioni appena formate o in vecchie colonie, soffrendo per lo sfruttamento dell’uomo bianco e, troppo spesso, per l’oppressione dei loro stessi compatrioti?… Non ci può essere pace quando una razza domina un’altra, una persona un’altra persona, una nazione un’altra nazione, quando un sesso disprezza l’altro.”

Nella stesura di documenti, nelle parate, nei workshop, nei campi che si diffusero ovunque negli anni Ottanta il coinvolgimento si estese rapidamente; donne di tutte le età, di diverse estrazioni sociali, convinzioni politiche e religiose impararono a comunicare e ad agire collettivamente, acquisirono consapevolezza di sé, della propria forza e della capacità di autotrasformazione. Le vite e le occupazioni tradizionali femminili vennero valorizzate e diedero vita a nuove analisi femministe.

Greenham Common, Inghilterra e Comiso, Sicilia – 1982

“Embrace the base”. Una questione di donne. Domenica 12 dicembre 1982. Cielo plumbeo, pioggia gelida, fango alle caviglie e freddo nelle ossa non sembrano avere effetto su di loro. Tenendosi per mano, migliaia di donne avanzano tra boschi e campi intrisi d’acqua per cingere in un abbraccio simbolico un luogo di morte e restituirlo a vita. Un girotondo tanto grande da circondare la base RAF di Greenham Common, a ovest di Londra, a sbarrare idealmente la strada ai 96 missili Cruise attesi per l’anno a venire. La base ha un perimetro di 8 miglia, più di 12 chilometri. Le donne sono talmente tante da circondarlo in tre giri. Trentamila.

Migliaia di mani intrecciano sul reticolato della base nastri bianchi disegnando gli slogan della pace, vi intessono ragnatele con fili di lana e vi agganciano fogli con appelli, disegni, poesie, vi appendono vestitini di neonati, pannolini, orsacchiotti di peluche, fiori di carta, fotografie. Espressioni della materialità della loro vita quotidiana contro l’astrattezza della morte nucleare, così come il travaglio di un parto contrapposto all’irrilevanza di milioni di morti. Come già al Pentagono il cucito, il lavoro a maglia e il ricamo, simboli della subordinazione femminile diventano simboli di resistenza. L’azione si svolge in un silenzio assoluto, quindi le donne si danno la mano e dall’anello umano si levano canti di pace, poi un unico grido “Freedom!”. Per loro si tratta di fare un incantesimo, abbracciare la base (la morte) affinché la forza delle loro braccia unite possa tagliarla fuori simbolicamente dalla vita intorno. Chi assiste testimonia di una potente energia interna, tanto invisibile quanto palpabile.

Contemporaneamente a Comiso presso la base Nato che doveva ospitare missili Cruise puntati sull’Unione sovietica sorge il campeggio di donne e uomini dell’IMAC (International Meeeting against Cruise).

Il discorso dai missili si allarga alla militarizzazione dei territori e al ruolo che svolge la Nato in questi processi, si trova l’esigenza di collegarsi ad altre esperienze di lotta, si riconosce l’importanza di creare un fronte più ampio con gli operai e i contadini che vivono nel territorio per portare avanti la battaglia nel modo più partecipato e forte possibile. Il 24 ottobre 1981 il movimento antinucleare forte di 300.000 presenze si oppose ai lavori della base Nato, bloccandone i cancelli d’accesso. Le forze dell’ordine caricarono i manifestanti inermi, utilizzando lacrimogeni e violenza. Iniziò così il “nuovo” pacifismo italiano.

La partecipazione delle donne fu “quantitativamente e qualitativamente rilevante”. “Durante le prime manifestazioni a Comiso con tutti gli altri, ci facevano orrore gli slogan violenti d’uomini e donne non violenti, poco attenti a se stessi e al proprio linguaggio […].” ricorda Agata Ruscica: “Erano gli anni del femminismo e della nascita di associazioni formate esclusivamente da donne separatiste […]. Vivevo immersa in un clima d’acceso fermento della coscienza d’essere donne e non persone […]. La riflessione del Coordinamento era basata sul conflitto uomo/donna. La guerra, per noi, aveva origine nel dominio arcaico dell’uomo sulla donna. In tutte le guerre, gli stupri sulle donne simboleggiavano la conquista totale di un territorio. Le donne del Coordinamento sapevano che il disarmo era un concetto forte e il pacifismo proposto dai compagni rischiava di morire per astrazione. Quindi, grande era la perplessità sulla nostra presenza alle diverse manifestazioni miste. La proposta di andare a Comiso, con striscioni e slogan femministi, venne da alcune donne che erano andate a Greenham Common. Mi sono chiesta numerose volte perché siamo andate a Comiso, noi donne femministe separatiste e lesbiche […]. Ci ritrovammo però con le donne che lottavano in altre organizzazioni e che, con noi, in una fredda giornata d’inverno decisero di organizzare l’8 marzo internazionale a Comiso.”

In quel primo comunicato, recante la firma del “Comitato di Catania Donne di Sicilia per il disarmo nucleare” e datato ottobre 1981, il rifiuto della guerra era netto e scaturiva dalla consapevolezza della stretta correlazione tra “escalation militare e cultura del muscolo, tra violenza della guerra e violenza degli stupri”, perché in fondo dietro ogni conflitto bellico si riproducevano i tradizionali rapporti di forza tra i sessi, scanditi dalle tappe consuete dell’ “aggressione, conquista, possesso, controllo, di una donna o di un territorio, fa lo stesso” . Su questo solco, l’impegno per la pace acquistava il significato di “lotta per l’autodeterminazione, contro l’oppressione e lo sfruttamento di un popolo su un altro, di una classe su un’altra, di un sesso su un altro”. Scrollarsi di dosso l’assuefazione alla guerra, rifiutare la logica del ricorso alla scelta nucleare come unica via possibile per fronteggiare la crescita del fabbisogno energetico del mondo, rigettare la giustificazione del riarmo imposto dall’equilibrio del terrore come solo mezzo per evitare nuove conflagrazioni: di converso, proprio dalla cultura delle donne, rispettosa della vita, sarebbe potuta venire una risposta di buon senso per la risoluzione pacifica dei problemi. Il Comitato delle Donne di Sicilia per Comiso chiedeva il disarmo unilaterale in Italia e un impegno più marcato per una Europa denuclearizzata. “La guerra non è naturale né inevitabile” – recitava ancora il volantino – e di fronte all’innaturalezza del conflitto e l’insensatezza del riarmo nucleare la risposta più drastica da parte delle donne avrebbe potuto spingersi sino a prefigurare il rifiuto cosciente di dare la vita, la sospensione della maternità. Alla manifestazione dell’8 marzo 1983 parteciparono 1500 donne provenienti da ogni parte del mondo. Nel campo le attiviste inglesi che avevano animato la protesta a Greenham e le italiane del Coordinamento per l’Autodeterminazione della Donna di Catania, diedero vita ad una esperienza unica: La Ragnatela ovvero una rete internazionale di donne. “Ormai la scelta separatista era un fatto compiuto: se nel 1981 eravamo andate a manifestare a Comiso accanto ai compagni, in realtà ben presto ci rendemmo conto che non era più possibile condividere la battaglia insieme. Intanto, non potevamo essere soltanto pacifiste, ma unilateraliste, che è una cosa diversa…alla radice della violenza vi era il nodo irrisolto del rapporto tra i sessi. La differenziazione in seno al movimento pacifista da parte del femminismo separatista avvenne a Comiso proprio su questo nodo cruciale “. (Intervista a Emma Baeri in DEP, n° 46)

Nel 1984 il gruppo di lavoro catanese redige un documento il cui punto di partenza è la riflessione sull’estraneità delle donne alla guerra a partire dalla specificità del loro corpo che le lega alla vita e alla possibilità di generarla “Creare la vita, ma anche prendercene cura; non soltanto quindi un fatto biologico, ma anche una pratica che rientra nella nostra esperienza del quotidiano, una condizione che ritroviamo in tutte le epoche storiche e che diventa patrimonio della condizione della donna”. Una condizione che il patriarcato ha sfruttato e certamente il ruolo di madre imposto dalla cultura maschilista andava rifiutato.

Scrive Elda Guerra. “Il riemergere della minaccia di una guerra nucleare aprì nell’insieme del femminismo italiano una nuova fase del controverso dibattito intorno al significato dell’agire femminile di fronte alla guerra.” (DEP)

All’interno dell’intero fronte pacifista il pacifismo femminista si distingue così per le sue pratiche politiche in continuità con la tradizione del femminismo della differenza. L’esperienza del femminismo disarmista a Comiso, frutto in buona parte del contatto con il pacifismo internazionale, aveva reso evidente a livello politico il nesso fra conflitto tra i sessi, guerra e violenza, fino a quel momento sostanzialmente estraneo alle riflessioni del coevo movimento pacifista misto e al femminismo italiano della Libreria delle donne di Milano.

Virginia Woolf a “un uomo colto” che le chiedeva come si potesse evitare la guerra rispondeva ne “Le tre Ghinee” «Combattere è sempre stato un’abitudine dell’uomo, non della donna. (…) Come possiamo comprendere un problema che è solo vostro, e, quindi, come rispondere alla domanda, in che modo prevenire la guerra? Non avrebbe senso rispondere, basandoci sulla nostra esperienza e sulla nostra psicologia: che bisogno c’è di combattere? È chiaro che dal combattimento voi traete un’esaltazione, la soddisfazione di un bisogno, che a noi sono sempre rimaste estranee […] il modo migliore per aiutarvi a prevenire la guerra, non è di ripetere le vostre parole e seguire i vostri metodi, ma di trovare nuove parole e inventare nuovi metodi.” In questa visione non si trattava dunque di partecipare, per quanto con modalità separatiste, a iniziative pacifiste, ma di testimoniare l’assoluta alterità rispetto a un mondo connotato dall’esperienza e dal pensiero maschile in un radicale rovesciamento di prospettiva. Non solo, per una parte del femminismo era la stessa cultura pacifista a fare problema proprio perché prescindeva dal conflitto originario del rapporto tra i sessi (DEP n° 46). E’ possibile che posizioni come queste abbiano contribuito a segnare in Italia un distacco tra femminismo e pacifismo?

Accade spesso che anche chi dimostra simpatia ed interesse per il movimento femminista a cui riconosce grandi conquiste (l’unica vera rivoluzione del Novecento!), continui a pensare che il suo ambito di azione sia relativo solo ai rapporti tra i sessi, se non, addirittura, all’ambito femminile, ignorando che tutti gli aspetti della realtà sono connotati dalle relazioni sessuate perché, come sostiene Maria Luisa Boccia “Le idee e le pratiche del femminismo hanno contaminato l’intero ordine simbolico e reale. Anche, e in modo consistente, la pace e la guerra, nella loro realtà e nella loro pensabilità”.

Silvia Baratella commentando quanto Carla Lonzi aveva scritto nel Manifesto di Rivolta femminile, nel 1970: “La differenza femminile sono duemila anni di assenza dalla storia: approfittiamo dell’assenza” scrive “L’assenza ci consente di posizionarci al di fuori e di assumere un punto di vista nostro […]. Noi non siamo tenute a aderire a un ruolo sociale che prevede di partire per la guerra a comando e di essere stigmatizzate se ci si sottrae alle prove di forza, e così abbiamo una possibilità in più di pensare fuori dagli schemi. Ma è una possibilità, non una certezza né una predestinazione. Ci si riesce se si parte da sé anziché da quello che ci viene detto, e se si sta in relazione con altre donne. Non è scontato, ci vuole la scelta consapevole di assumere la propria parzialità come una risorsa. Non c’è un pacifismo femminile innato.”

Ci siamo soffermate a lungo sull’esperienza di Comiso perché segna l’inizio del femminismo pacifista in Italia ovvero un pacifismo sessuato.

“Per quattro anni prende forma a Comiso un laboratorio politico nel quale […] la questione della pace, che aveva tradizionalmente impegnato il movimento politico delle donne dall’Ottocento agli anni Cinquanta del Novecento si riempie ora di nuovi significati per l’irruzione in essa della analisi e delle pratiche femministe, che espongono per la prima volta sulla scena pacifista un corpo femminile ripensato attraverso l’autocoscienza e la messa a fuoco di alcuni “diritti” ormai irrinunciabili; primo fra tutti quello a non dover subire violenza, qualsiasi forma questa assumesse, dalla maternità alla sessualità imposte, allo stupro, alla guerra.” (Riflessioni di Emma Baeri protagonista del femminismo disarmista attivista del Coordinamento di Autodeterminazione delle donne di Catania, DEP)

Gerusalemme, nascono le Donne In Nero – 1988

E proprio dalla fusione della tradizione femminista della differenza con la prospettiva pacifista e non violenta, nasce a Gerusalemme nel 1988 il movimento delle Donne in Nero nel pieno di una Guerra che è ancora in atto.

Racconta Gila Svirsky, una delle madri fondatrici delle DIN «L’8 gennaio 1988: a un mese esatto dall’inizio della prima Intifada le donne scelsero di dimostrare nel cuore di Gerusalemme, all’incrocio di grande traffico tra Jaffa Road e Ben Yehuda Street. Si presentarono circa quindici donne, tra di esse mia figlia Mieka Brand di 15 anni, che lo aveva saputo dalla sua amica Alva, figlia di Raya. Raya non solo portava un abito nero, ma reggeva un grande cartello su cui aveva fatto un disegno fortemente provocatorio – un soldato israeliano che picchiava con violenza un palestinese. Non era un’immagine adatta a suscitare amicizia, considerato che in Israele la maggior parte delle persone guardava ai nostri soldati come alle vittime della violenza, non a chi la perpetrava. Perciò la dimostrazione si fece notare, per dirla con un eufemismo.»

La collocazione scelta esponeva al disprezzo le donne che avevano “preso il lutto” per il nemico, anziché sostenere i “nostri ragazzi in uniforme”; era una rabbia così violenta che Hagar Roublev – un’altra delle madri fondatrici – ebbe a raccontare: “Tornai a casa coperta di sputi”. Era stata trovata una modalità che catturava l’attenzione – donne in silenzio, vestite di nero a simboleggiare il doppio lutto per i morti di entrambe le parti e per la militarizzazione della società in cui vivevano.

“L’iniziativa era volta a porre fine all’Occupazione da parte dello Stato di Israele (a maggioranza ebraica) dei territori della Cisgiordania e di Gaza” (con una popolazione prevalentemente arabo-palestinese. NON IN NOSTRO NOME era la parola d’ordine che segnava il loro dissenso dalla politica coloniale del loro governo.

Per raggiungere le arabe-palestinesi le ebree israeliane dovettero attraversare il confine della Linea Verde, così come a Tel Aviv, Haifa, Nazareth donne della minoranza arabo-palestinese in Israele presero parte alle manifestazioni fianco a fianco con donne ebree. Il significato stesso della relazione cambiò e apparvero orizzonti più equilibrati: da entrambe le parti ci furono donne che per la prima volta nella loro vita ebbero contatti personali con “l’altra, la nemica” in uno scambio di pensieri, esperienze, emozioni che aiutò ad andare oltre gli stereotipi: per esempio, cercare di capire che cosa stesse provando la vicina se sentivi che oltre ai soliti insulti sessisti a lei ne venivano rivolti anche altri prettamente razzisti. A questo proposito Gila commenta che ne scaturì un impulso a radicalizzarsi, andando più a fondo nell’impasto delle disparità di genere, etnia, provenienza, religione, classe che stratificava le loro esistenze.

Nel 1996 Gila Svirsky concluse il suo libro Standing for Peace, interrogandosi sugli effetti prodotti a vari livelli dall’esperienza delle Donne in Nero: in primo luogo sottolineò l’importanza della trasformazione personale vissuta da molte che prima di allora non erano mai state coinvolte politicamente e che maturarono nuove priorità. Partecipare alle manifestazioni portò a radicalizzare e rafforzare la propria consapevolezza: reggere per settimane – o addirittura per anni – mantenendo il silenzio della nonviolenza in mezzo a grida rabbiose e offensive, aumentò la fiducia in sé e la determinazione a continuare. Ne derivò anche un maggiore apprezzamento dei valori e degli atteggiamenti del femminismo: non ogni partecipante si definiva come “femminista”, ma la condivisione dei processi decisionali e il sostegno reciproco senza gerarchie avvicinò tutte alla prospettiva femminista basata sulle relazioni.

Ex Jugoslavia – 1991

Alla vigilia di un ciclo di guerre che avrebbero condotto alla dissoluzione della Jugoslavia, alcune donne, in un contesto di nazionalismo esasperato, di militarizzazione dello stato, di mobilitazione forzata, riuscirono ad affermare la propria autonomia e a denunciare pubblicamente il proprio governo, guidato da Slobodan Milosevic, per la devastazione che era appena iniziata. Le donne, rivolte ai politici e ai militari dicevano: “Non parlate a nome nostro; noi parliamo per noi stesse”. Parlare in prima persona, assumere una responsabilità individuale di opposizione alla guerra, rifiutare il ruolo di vittime, sono divenuti pratica quotidiana di queste attiviste.

Attiviste che all’inizio delle operazioni militari non si fecero corrompere dalla martellante propaganda di regime; nel momento della massima chiusura, di arroccamento nazionalista di un’intera società, scelsero l’apertura. All’uniformità identitaria preferirono la pluralità, alla mistica dei sacri confini della patria scelsero il superamento delle frontiere politiche, culturali, simboliche. All’immobilismo e alla paura opposero la capacità di viaggiare, di raggiungere le aree più insidiose del conflitto, di mantenere, creare, sviluppare relazioni con donne di altre nazionalità, con cui avviarono legami di fiducia, di sorellanza, di ascolto, di accoglimento delle singole storie di vita, di comune tensione verso un futuro senza guerre, separazioni, divisioni.

Ed è significativo che negli anni più duri degli scontri armati, proprio da Novi Sad, città dei tanti ponti sul Danubio, si realizzassero quei Convegni internazionali delle donne contro la guerra che hanno consentito di costruire una rete di Donne in Nero provenienti da tutte le regioni dei Balcani, dall’Europa, dal Medio Oriente.

Assodato che esperienza comune a tutte le donne è quella di pagare il prezzo più alto del militarismo, del nazionalismo, del saccheggio di guerra, una delle priorità nel pensiero e nella pratica delle Donne in Nero è stata quella di ripensare la giustizia in un’ottica femminista. È stata questa l’esperienza del Tribunale delle donne di Sarajevo, maggio 2015. La necessità di istituire il Tribunale delle donne è nata dalle risposte inefficaci e insufficienti che le donne hanno ricevuto dalle istituzioni (e questa è una realtà ricorrente purtroppo ovunque, anche nel nostro paese).

Il Tribunale Internazionale de L’Aja (ICTY), fondato nel 1993, è stato importante per le donne, perché – senza il suo lavoro – nessun criminale di guerra della ex Jugoslavia sarebbe stato condannato. Per la prima volta nella storia a livello internazionale i crimini sessuali sono stati riconosciuti come crimini di guerra e contro l’umanità. Questo è estremamente significativo e non è dovuto solo al lavoro del Tribunale, ma soprattutto a una sinergia tra le attiviste femministe e le donne della Bosnia sopravvissute a quei crimini. L’anno dopo, nel 1994, opererà il Tribunale penale internazionale per i crimini in Ruanda.

Ma proprio da quell’esperienza è risultato che, in un’ottica femminista, non è sufficiente individuare i singoli responsabili delle ingiustizie subite, ma è necessario un ascolto empatico e solidale con le donne che raccontano le loro esperienze, scrivono una storia alternativa alla narrazione maschile, perché siano riconosciute le ingiustizie che hanno subito e la loro capacità di resistenza di fronte alle esperienze di violenza e relative conseguenze.

Il problema principale del Tribunale speciale per i crimini di guerra è che gli stati non sono mai accusati, né tanto meno condannati, ma noi abbiamo imparato, come femministe, come donne che hanno lavorato insieme, che la giustizia punitiva individuale non può soddisfare la nostra esigenza di giustizia, perché i principali responsabili sono gli stati-nazione. C’è la necessità di prendere in considerazione anche nuovi tipi di impunità: come mai, per esempio, gli intellettuali che hanno incitato e giustificato la guerra, come gli accademici di Serbia o Croazia (ma di ogni parte del mondo) sono al sicuro da ogni tipo di punizione? E i mass-media, le istituzioni religiose? Solo gli esecutori dei crimini sono perseguiti e processati.

Le DIN serbe hanno scelto di accompagnare le donne sopravvissute, le donne della Bosnia, del Kosovo, della Croazia che hanno avuto il coraggio e la fermezza di lottare contro l’impunità e di andare in un ambiente ad esse ostile, lo Stato-nazione serbo responsabile delle violenze contro di loro; si è creata questa rete di solidarietà, di appoggio, di etica di cura con le donne, non solo di Srebrenica e di Vukovar, ma anche del Kosovo.

Colombia, Ruta pacifica – 1996

In Colombia questo compito è stato assunto dalla Ruta Pacifica de las Mujeres, una rete femminista e pacifista che riunisce circa 400 organizzazioni di donne attive nel paese, migliaia di donne, urbane e rurali, indigene, afro-discendenti e meticce. Fra loro anche le Donne in Nero. Attraverso il metodo di lavoro di “azione-partecipazione”, un metodo rigoroso che ha messo tutta l’attività di raccolta delle testimonianze nelle mani delle donne, in modo che fossero le indigene a documentare le donne indigene, le afro-discendenti a documentare le donne afro-discendenti, le meticce le meticce, le contadine le contadine, usando le loro conoscenze e la loro sapienza. Le voci di migliaia di loro, sono state raccolte in un ampio Rapporto in cui si è voluto dare riconoscimento alla soggettività femminile nella costruzione di un futuro di giustizia e pace per il Paese.

Quella che le donne chiedono non è una giustizia punitiva, patriarcale, maschilista, misogina. La giustizia femminista, ovvero la verità raccontata dalle donne, deve portare a una giustizia riparatrice. Quel che dà alle testimoni la forza di continuare ad impegnarsi per ottenere la giustizia che desiderano, ciò che a loro interessa di più sono infatti la fiducia, la riconciliazione, la riparazione simbolica, il rispetto della propria dignità: riconoscere il dolore altrui, il dolore di coloro che sono stati feriti. Le donne colombiane si conquistarono il diritto di partecipare come membri attive ai processi di pace che si tennero a Cuba nel 2016.

Femminismo e Pacifismo oggi

In questi ultimi 100 anni il patriarcato ha subito ovunque forti scossoni ad opera dei vecchi e nuovi femminismi: proprio perché ferito e destabilizzato “non poteva non produrre il suo doppio speculare e reazionario e infatti l’ha prodotto, nella sagoma dell’autoritarismo neo-patriarcale e sovranista che il rapporto con l’altro lo risolve innalzando muri e fili spinati e armando fino ai denti le nazioni, i popoli e gli individui (maschi) sotto la già citata formula “Dio, patria e famiglia” riesumata dal cimitero della storia. Se il romanzo di formazione maschile torna a essere un romanzo militarista e violento osannato nella sfera pubblica non ci si può poi scandalizzare delle sue ricadute nella vita personale e nei rapporti con l’altro sesso”. (Ida Dominjanni)

È così che “a ridare fiato ad un ordine patriarcale in declino ci pensa, come è già capitato più volte nella storia, la guerra: quella domestica dei femminicidi e quella mondiale delle armi. Da una parte tornano a esserci “donne e bambini”, “madri e mogli” a cui dare rifugio e protezione e versare lacrime e fiumi di retorica politica, dall’altra la chiamata degli uomini al coraggio virile delle armi, compresi quelli che forse non lo vorrebbero, ma sono trattenuti, dalla paura di rinunciare ai benefici di un potere millenario e di essere considerati dei “rammolliti”. (Melandri)

Per far digerire la guerra alle opinioni pubbliche bisogna chiamarla “umanitaria”, “di difesa”, addirittura dire che si tratta di “resistenza” o presentarla come necessaria per liberare altre donne dall’oppressione ed esportare la democrazia.

Eppure oggi nel mondo contiamo ben 59 guerre e/o conflitti armati. E, se è certamente vero che il patriarcato esisteva ben prima del sistema economico capitalista, è altrettanto vero che il neoliberismo nel suo frenetico accaparramento delle materie prime, sempre più rare ed esigue, trova nel militarismo il suo migliore alleato. Non a caso è caduto anche il tabù delle armi nucleari e la percentuale di investimenti per la produzione di armamenti è cresciuta negli ultimi 10 anni del 9,3% (fonte: Sole 24ore). È sotto gli occhi di tutte/i che oggi le vittime delle guerre, condotte con armi che sempre più aumentano la distanza tra belligeranti che si avvalgono di droni contribuendo a spersonalizzare il nemico e rendere plausibile e tollerabile l’uso della violenza, la guerra stessa, sono le popolazioni civili, in primis donne, anziane/i, bambine/i.

Parallelamente assistiamo ovunque ad una riduzione degli spazi di democrazia, ad un aumento dei paesi a regime totalitario, ad una ripresa di modelli di virilità guerriera basati sull’esaltazione della forza, dell’onore individuale e della nazione, sull’elogio dell’obbedienza, sulla convinzione che i conflitti possono e debbono essere affrontati solo attraverso le armi, sull’ostracismo di ogni forma di obiezione di coscienza militare e/o di diserzione bollate come pusillanimità , sulla riproposizione dei “valori tradizionali” che, come sostengono le pacifiste russe nel loro Manifesto “includono la disuguaglianza tra uomini e donne, lo sfruttamento delle donne e la repressione statale contro coloro il cui stile di vita, l’autodeterminazione e le azioni non sono conformi alle strette norme patriarcali.” Tentativo questo di difendere una identità particolare, monoliticamente intesa, rispetto a molte altre sia di genere (LGBTQ) che di etnia (straniero) e di razza.

Di fronte alla recrudescenza delle tante guerre in atto dobbiamo forse concludere che l’impegno delle associazioni femministe pacifiste è stato inutile?

Non lo pensiamo, prima di tutto perché i processi soggettivi di presa di coscienza e di trasformazione del proprio modo di pensare, riuscendo a sottrarsi alla pressione dei valori dominanti, sono stati – e tuttora sono – di fondamentale importanza per il modo in cui ciascuna donna si vive e si colloca nella società. Portare la nostra solidarietà attiva nei luoghi difficili dei conflitti, ascoltare con autentica empatia le storie personali e ricostruire biografie, modifica la percezione degli eventi. Quando chiedevamo alle donne palestinesi che incontravamo nelle loro case che cosa potessimo fare per loro, la risposta era sempre la stessa: “Tornate a casa e parlate di noi, fate conoscere la situazione in cui viviamo. Ci sentiremo meno sole.” Prendersi cura dei bisogni delle vittime, anche quando possono sembrare superflui, preservare la memoria e la cultura di quelle comunità che rischiano l’estinzione, non è irrilevante.

In secondo luogo resta attiva la rete di collaborazione e solidarietà non solo all’interno delle singole associazioni ma anche con attiviste con storie politiche ed esistenziali diverse e con altre donne di cui era più difficile conquistare la fiducia. Certo, siamo ancora ben lontane dall’aver cacciato “la guerra fuori dalla storia”, ma, andando in piazza con i nostri corpi, ci siamo dissociate innanzitutto dalle politiche guerrafondaie dei nostri governi, privandoli del nostro consenso “Non in nome nostro”, ci siamo esposte talora anche al ludibrio o alla commiserazione “povere illuse”, ci siamo rifiutate di cadere a priori nella logica di contrapposizione amico/nemico evitando di schierarci dall’una o dall’altra parte. “Esserci per, essere equivicine”. Avere infatti sempre ben presente chi è l’oppressore e chi l’oppresso è necessario ma non sufficiente, bisogna sforzarsi di assumere il punto di vista dell’altra/o per capire le ragioni del conflitto e sondare le possibilità di mediazione, dare voce a chi non l’aveva perché relegata in una condizione di soggezione: alle madri russe che manifestano contro la guerra, alle femministe ucraine che si dissociano dal loro governo, alle donne ebree e palestinesi che ostinatamente non vogliono sentirsi nemiche e sfidano la repressione per vivere qualche momento di incontro e confronto, alle donne iraniane che sfidano il potere esibendo i loro capelli sciolti al grido di “Donna, Vita, Libertà” ecc., operare perché sia riconosciuto il diritto delle donne, vittime di guerre volute da uomini, di sedere da protagoniste ai colloqui di pace (Colombia) sostenere sempre la ricerca della verità ascoltando e dando valore alle tante parziali verità che le donne custodiscono perché non c’è Giustizia senza Verità e non c’è Pace senza Giustizia.

Come rispondere a questa recrudescenza bellicista?

- Ribadire i valori democratici della nostra Costituzione che, ricordiamolo sempre, ripudia la guerra come strumento di soluzione delle controversie internazionali.

- Ridare ruolo e credibilità agli organismi sovranazionali, in primis all’ONU oggi resi impotenti da contrapposti interessi geopolitici ed economici e ostaggi delle lobbies delle industrie degli armamenti e delle ricostruzioni postbelliche. Esempio: il 64% dei fondi stanziati dal Congresso americano per la guerra in Ucraina ritorna all’industria bellica americana.

- Ribadire l’importanza del diritto internazionale affinché la sua forza possa prevalere sull’uso discrezionale della forza. “Il diritto è una via di mezzo tra l’idealità e la forza, che esso deve regolare e vincolare. Il vincolo del diritto tiene insieme la civiltà” (De Monticelli).

- Smascherare la militarizzazione in atto: all’Esercito oggi viene assegnato sempre più spazio nella società. Si tende a sottacere e confondere il suo ruolo costituzionale e a conferirgli funzioni che dovrebbero essere svolte da altri organismi preposti: protezione civile, forze di polizia, corpo forestale. Pensiamo alla gestione della pandemia da parte di un generale, dei disastri ambientali, dei flussi migratori, dell’ordine pubblico sempre più nelle mani dell’esercito. Particolarmente insidiosa è la presenza di esponenti delle forze armate nelle scuole dove agli studenti vengono proposte progetti, tirocini di Alternanza scuola/lavoro da svolgere nelle Caserme, alle campagne di reclutamento pubblicizzate anche nelle Università. Sta entrando la mentalità dell’obbedire nella testa degli studenti e degli insegnanti. Delegare ai militari un compito educativo e formativo è grave perché la mentalità dell’obbedire confligge con il ruolo della cultura che è quello di formare delle menti critiche.

- Prestare attenzione anche nella scelta dei giochi per bambini. Acquistare videogiochi in cui manovrando tasti, agendo sullo schermo di un computer, si determinano distruzione e morte contribuisce a diffondere una cultura in cui l’uso della violenza, la guerra stessa, la spersonalizzazione del nemico sono plausibili e tollerabili. Altrettanto diseducativi, ad esempio, gli zainetti scolastici di Giochi Preziosi disponibili in tre versioni: Alpini, Folgore, Esercito così reclamizzati: “Per sentirsi sempre in missione”, “Tutti sull’attenti”.

- Denunciare la politica del cosiddetto Girl washing che mira a cooptare le donne, sottolineandone le doti di empatia e di relazionalità, negli organismi militari, strutture che restano solidamente e rigidamente gerarchiche, sessiste, intolleranti delle differenze.

- Smilitarizzare le nostre menti. Credere fermamente nella forza della parola, del confronto anche aspro e difficile anche, e soprattutto, con “il diavolo” di turno. Perché, di fronte ad un conflitto, non si tratta di rinunciare a confliggere, a sostenere la validità della propria posizione, ma solo di evitare di demonizzare la posizione dell’altro, di ripudiare la tentazione di distruggerlo, di provare a porsi nel suo corpo perché solo comprendendo il punto di vista dell’altro è possibile trovare una via di uscita, evitando la guerra. Niente è immutabile se si creano cambiamenti culturali che rendono inaccettabili certe pratiche. Questo è il senso del nostro motto “Fuori la guerra dalla storia”.

- Smilitarizzare il nostro linguaggio rifiutando la polarizzazione, la spinta allo schieramento, la logica amico/nemico che sfocia ineluttabilmente nella guerra. Siamo responsabili del linguaggio, ora nel discorso pubblico sono state sdoganate parole come vendetta, distruzione e annientamento. Allargare invece il nostro sguardo nello spazio e nel tempo per cercare le possibili vie d’uscita dal conflitto, evitare l’aggressività verbale, l’ostracismo anche mediatico, per chi la pensa diversamente da te.

- Affidare la propria sicurezza ad una trama di relazioni, alla conoscenza dell’altro, alla costruzione di comunità solidali, allo sguardo empatico dell’altro/a. Avviare la “rivoluzione della cura” che per noi significa passare da un mondo in cui tutto si misura per prestazioni a un mondo in cui diventano fondamentali le relazioni, la ricostruzione dei legami sociali. Perché non siamo monadi, ma individui interdipendenti in relazione anche con tutte le forme di vita, consapevoli che il patriarcato e il neoliberismo non hanno strutturato solo la società, ma stanno distruggendo il pianeta stesso in cui viviamo.

- Optare per una consapevole scelta della nonviolenza che non è una proposta utopistica che prefigura un mondo senza conflitti, ma – al contrario – un metodo per stare dentro ai conflitti, gestendoli in maniera non distruttiva per non compromettere l’esistenza stessa dell’umanità.

- Tutelare e allargare la democrazia oggi seriamente minacciata anche nel nostro paese da velleità di accentramento del potere politico a danno dei contrappesi istituzionali perché solo in uno stato democratico possono essere riconosciute giustizie diverse: di genere, etniche, economiche ed ecologiche.

- Esigere la presenza delle donne alle conferenze di pace anche ai sensi della risoluzione 1325/2000 dell’ONU che afferma tra l’altro “il ruolo importante che svolgono le donne nella risoluzione dei conflitti e nel consolidamento della pace e sottolinea l’importanza della partecipazione paritetica e in pieno intervento in ogni sforzo di mantenimento e di promozione della pace e della sicurezza, e la necessità di incrementare il loro ruolo nei processi decisionali in materia di prevenzione e di soluzione dei conflitti…” Invita inoltre ad “appoggiare le iniziative di pace delle donne locali e i processi autoctoni di soluzioni di conflitti e per far partecipare le donne in tutti i meccanismi di applicazione degli accordi di pace”.

Problemi su cui la discussione è aperta:

- Il nesso tra madri e pace ovvero maternalismo e pacifismo femminista. Nell’informazione mainstream non è raro trovare notizie relative a madri russe che chiedono conto a Putin delle vite dei loro figli, di madri israeliane che reclamano la liberazione degli ostaggi. Silenzio invece, per esempio, sul Manifesto delle femministe russe contro la guerra, oppure sulle donne israeliane che si recano nei territori occupati in Cisgiordania per condividere il dolore causato dalle continue incursioni di coloni armati. Per i media l’impegno delle donne nasce dall’essere madri di, di essere le custodi della vita per la loro capacità procreativa. Il loro impegno contro la guerra voluta e fatta da uomini le ricaccia nel ruolo tradizionale di crocerossine, di pietose soccorritrici. Le analisi e le pratiche femministe sono sufficienti per rovesciare il tradizionale concetto di “cura” e lo stereotipo della bontà naturale delle donne che le renderebbe naturalmente pacifiste, non escludendo il conflitto?

- Il nesso tra femminismo pacifista e movimento ecologista. Perché è difficile renderci conto che non esiste dualismo tra natura e essere umani, che siamo interconessi, interdipendenti, e viviamo in relazione con un mondo che ci sostiene, la terra e i suoi habitat, inclusi quelli umani? Perché è così difficile capire che guerre, migrazioni, disastri ambientali sono realtà tra loro connesse? Perché l’opposizione alla guerra e al militarismo non riesce a coinvolgere con la stessa forza le migliaia di giovani che si mobilitano per la difesa del pianeta minacciato dai cambiamenti climatici? Perché nel computo delle emissioni di CO2 non compare mai l’inquinamento prodotto dalle guerre, dagli esperimenti nucleari per testare nuove armi, le missioni per la conquista dello spazio, le devastazioni ambientali prodotte dall’uso di armi chimiche, biologiche e nucleari?

- Obiezione di coscienza e diserzione. Oggi sempre meno anche agli uomini piace andare in guerra, mettere in gioco la propria vita in nome dell’onore, uccidere degli sconosciuti. La guerra russo-ucraina ne è una prova lampante. Come questo atteggiamento può essere incoraggiato?

- Assimilazione donne/bambini. Nell’informazione sulla guerra, la condizione delle donne è sempre associata a quella dei bambini, dei malati, dei deboli. Molte donne sostengono che questo è l’ennesimo esempio di una vittimizzazione indiscriminata che accentua i caratteri delle inferiorità, passività e dipendenza delle donne. Ma questo non significa forse dimenticare che il prendersi cura attiene agli esseri umani ed è fondamento della convivenza a tutela dell’umanità?

Donne in Nero di Padova

1 ottobre 2024

*************************************************************************************

Testo dell’appello finale sottoscritto dalle donne delle Case presenti al Convegno:

Noi femministe delle Case delle Donne riunite a Padova l’1 e 2 marzo 2024

Indignate e angosciate per le stragi e le distruzioni in corso a Gaza, in Cisgiordania, in Ucraina e nelle altre guerre nel mondo

LANCIAMO UN APPELLO CONTRO TUTTE LE GUERRE

CESSATE IL FUOCO — ORA, OVUNQUE

- Fermate il genocidio a Gaza e l’occupazione in Cisgiordania

- Mobilitiamoci per il disarmo – No alla produzione e vendita di armi

Esprimiamo la nostra profonda vicinanza alle popolazioni, vittime delle guerre. 30.000 donne, uomini e bambini uccisi solo nella striscia di Gaza in meno di 5 mesi, morti per le bombe, a cui dovremo aggiungere le vittime della fame, della sete e privazione di ogni cura.

Alle nostre sorelle che lottano per la pace nei conflitti armati esprimiamo la nostra solidarietà e impegno a sostenerle sempre.

La guerra è l’altra faccia della violenza del patriarcato che uccide le donne nelle case. La follia del potere guerresco maschile da millenni non sa trovare altre strade se non quelle della vendetta e del sangue.

Come femministe sappiamo che esistono altre vie, altri modi di stare al mondo, che ripudiano la violenza e praticano il dialogo e la mediazione.

Ci impegniamo a continuare il confronto per diffondere una cultura e una pratica femminista di pace

FUORI LA GUERRA DALLA STORIA

Padova, 2 ottobre 2024

CESSATE IL FUOCO - ORA

CESSATE IL FUOCO — ORA

“Siamo determinate ad agire con insistenza per porre fine al ciclo dello spargimento di sangue, raggiungere la libertà e dare una vita giusta e dignitosa a bambine e bambini palestinesi e israeliani»

Queste sono le parole di Huda Abu Arqoub, Yael Admi, Reem Hajajr, Yasmeen Soud, Pascale Chen, donne israeliane e palestinesi, attive nelle ONG Women Wage Peace (Israele) e Women of the Sun (Palestina).

Perché non si vuol capire che continuando a distruggere ed uccidere si alimenta soltanto ODIO e nessuna pace si può raggiungere?

CESSATE IL FUOCO — ORA

In Palestina… in Ucraina… in tutto il mondo!

CESSATE IL FUOCO — ORA

Lo diciamo ai responsabili dei Governi dei Paesi in Guerra

Ma chiediamo un impegno forte e costante anche

– al Governo italiano,

– ai/alle Parlamentari,

– ai/alle rappresentanti dell’Italia in UE e all’ONU

CESSATE IL FUOCO — ORA

Che vuol dire

– smettete di sostenere e rifornire di anni i Paesi in guerra

– smettete di produrre e vendere armi

CESSATE IL FUOCO — ORA

Che vuol dire

– dare spazio e risorse alla diplomazia

– rispettate e rendete operativa la Costituzione, lo Statuto dell’ONU, la Dichiarazione universale dei diritti umani.

CESSATE IL FUOCO — ORA!

Per garantire il più possibile a chiunque di conoscere, capire, valutare quanto sta accadendo a Gaza mettiamo a disposizione di chi non si accontenta di una informazione addomesticata materiali vari: storie, dati, dichiarazioni forniti da osservatori internazionali, da giornalisti di Gaza e pacifisti ebrei.

Saremo in Piazza della Frutta, angolo via Oberdan – bar Margherita, nei giorni 20 e 27 gennaio, 3, 10 e 17 febbraio con orario dalle 10 alle 13.

Abbiamo anche aderito all’appello di Sanitari per Gaza per una manifestazione il 18.2.2024 davanti a Palazzo Moroni a Padova

GAZA: CESSATE IL FUOCO

TENIAMO APERTA UNA STRISCIA DI FUTURO

Ferme in silenzio, vestite di nero, ognuna con una lettera per chiedere l’immediato CESSATE IL FUOCO a Gaza

L’abito nero è simbolo del lutto, non più passivo e privato, delle donne, impegnate nel rifiuto delle logiche di morte. I nostri corpi, presenti nei principali luoghi pubblici e in diverse località, sono segno concreto di umanità e comunanza. Il silenzio ci interroga e mette in pausa il frastuono delle guerre consumate sui corpi dei più fragili. Lo straccio bianco appeso al braccio è simbolo ereditato dalle proteste contro la guerre e, nella sua semplicità, dice la grandezza di un gesto di pace.

Le Donne in Cammino per la Pace hanno raccolto il testimone di due associazioni pacifiste e femministe: Woman Wage Peace di Israele e Women of the Sun di Palestina.

Le Donne in Nero di Padova hanno raccolto l’invito spinte dall’urgenza di chiedere un immediato CESSATE IL FUOCO.

Abbiamo deciso anche di tenere un banchetto di controinformazione per garantire il più possibile a chiunque di conoscere, capire, valutare quanto sta accadendo a Gaza mettendo a disposizione di chi non si accontenta di una informazione addomesticata materiali vari: storie, dati, dichiarazioni forniti da osservatori internazionali, da esponenti delle ONG che continuano a lavorare sotto i bombardamenti, da giornalisti di Gaza e anche pacifisti ebrei che non condividono la politica del loro governo, saremo in Piazza dei Frutti, angolo via Oberdan – bar Margherita, nei giorni 20 gennaio, 3, 10 e 17 febbraio con orario dalle 10 alle 13.

NON DIMENTICHIAMOLI

La notte del 6 gennaio 2024, mentre noi dormivamo ignari nelle nostre case riscaldate, 3 giovani migranti nordafricani in cerca di un rifugio contro il freddo accendevano un falò nell’ex Configliachi e morivano per le esalazioni di monossido di carbonio, forse nel sonno.

Tre vite stroncate dal freddo nell’indifferenza di tutte/i noi, cittadine/i e delle Istituzioni responsabili.

Che fossero irregolari, che fossero già conosciuti alle forze dell’ordine per piccoli reati, non è irrilevante, ma non può in alcun modo giustificare la loro morte.

Che nella nostra città, straordinariamente illuminata per le festività natalizie, tre persone che hanno lasciato la loro casa, i loro cari, i luoghi nativi nella speranza di una vita migliore possano morire così, non ci permette di volgere la testa altrove, di annoverarli con imperturbabilità nelle statistiche di quante donne, uomini e bambini migranti muoiono ogni notte e ogni giorno, pensando che tutto ciò sia inevitabile.

Non abbiamo soluzioni per risolvere i fenomeni migratori in atto, sappiamo solo che cercare di fuggire da guerre, miseria e persecuzioni è umano, che le guerre nel mondo sono combattute con armi prodotte anche in Italia, che la miseria in tanti paesi dell’Africa, Asia e America del sud è anche il frutto di scambi commerciali iniqui che mirano a depredare le risorse naturali di quei paesi per garantire il nostro tenore di vita, che le persecuzioni di tanti regimi autoritari sono avallate dai nostri governi in nome di interessi economici.

Sappiamo solo che è l’iniquità enorme tra paesi ricchi e paesi poveri la madre di tutte le migrazioni. Chiamare le cose col loro nome è l’unico modo che abbiamo per rendere giustizia a questi 3 giovani e ai tanti altri già morti e a quanti altri purtroppo continueranno a morire.

Ritroviamoci sabato 13 gennaio 2024 alle ore 11,30 in via Guido Reni, 96 a Padova, davanti all’Ex-Configliachi per un compianto e per inviare un ideale abbraccio di compartecipazione al dolore dei famigliari e degli amici dei 3 giovani.

“Una vita non vale niente, ma niente vale una vita” (A. Malraux)

Giornata internazionale contro la violenza maschile sulle donne

Una giornata di lotta internazionale delle donne

Vogliamo vivere, libere dalla violenza e dalla guerra

Mentre la guerra trova nel mondo piena legittimazione, semina sofferenza devastazione e morte, annienta il diritto internazionale e la ricerca di soluzioni non armate alle controversie fra gli Stati

esprimiamo la nostra solidarietà a tutte le donne che vivono in aree di conflitto

La guerra, ovunque si combatta, inasprisce la subordinazione delle donne e legittima il dominio patriarcale sulle loro vite e sui loro corpi, restringe la loro libertà e la loro autonomia in tutti gli spazi in cui si relazionano e si muovono.

Siamo vicine

- alle donne di Gaza che partoriscono in strada tra le macerie, nella distruzione di un’intera società

- alle donne israeliane annichilite dalla violenza di Hamas

- alle donne che in Israele e Palestina costruiscono ancora relazioni di pace e convivenza

- alle donne ucraine e russe che si oppongono all’arruolamento forzato degli uomini e sostengono obiettori di coscienza, renitenti alla leva e disertori

- alle donne afghane cancellate dalla vita sociale che resistono al regime dei talebani

- alle ragazze iraniane che insorgono nelle piazze al grido di “Donna Vita Libertà”

- alle donne migranti che sfidano la logica dei confini per affermare il diritto a un’esistenza migliore

- alle donne che si ostinano a chiedere giustizia in paesi usciti da guerre e genocidi, nella consapevolezza che “dimenticare i crimini è un crimine”

Sentiamo la responsabilità di rafforzare il nostro impegno per contrastare la violenza che ogni giorno si abbatte sull’esistenza delle donne anche in società non coinvolte in conflitti armati, una violenza sistemica ancora insita nelle relazioni fra i generi, nei rapporti affettivi, nella vita domestica, nelle disparità salariali, nello sfruttamento del lavoro femminile, fino all’approdo estremo dei femminicidi, arrivati quest’anno in Italia al numero di 105. Femminicidi che sono negazione della libertà femminile, espressione di dominio sui corpi e sulle scelte di vita delle donne. Si tratta di una violenza profondamente interiorizzata, che condiziona l’agire degli uomini e li interroga direttamente: li chiama a rompere il silenzio, ad assumere una responsabilità politica e culturale, a prendere parola sulla scena pubblica per rendere possibile un cambiamento.

Nonostante le discriminazioni, le pesanti condizioni di oppressione e negazione dei diritti, le donne nel mondo non hanno smesso di rafforzare legami di solidarietà e resistenza, rifiutando la condizione di vittime, la subalternità a regimi sessisti e autoritari.

In questi legami di sorellanza e di attivismo femminista ci riconosciamo

Rete italiana delle Donne in Nero

SIT IN a Padova il 29 Novembre 2023 – ore 16.30

Basta bombardamenti.

Si fermi la spirale di violenza e vendetta.

Finisca l’assedio di Gaza

Ancora la guerra, ancora la ferocia, ancora gli orrori, ancora le stragi di innocenti e di bambini.

Siamo angosciate per quanto sta accadendo in Medio Oriente ed esprimiamo la nostra empatia e profonda vicinanza a quanti, uomini e donne, stanno soffrendo e morendo in terra di Israele e Palestina.

Denunciamo l’attacco brutale e indiscriminato di Hamas, forza fondamentalista, patriarcale e profondamente misogina.

Denunciamo il disegno di Israele di espellere la popolazione palestinese da Gaza e di rendere ancora più invivibile la vita della popolazione in Cisgiordania, reprimendo al contempo al suo interno ogni forma di dissenso e opposizione bollata come tradimento.

Siamo anche indignate per la scandalosa parzialità della maggior parte dei media nazionali e internazionali, incapaci di mettere sullo stesso piano e di piangere allo stesso modo la strage di tutti i bambini e di tutti i civili, di qualsiasi nazionalità.

CHIEDIAMO

- Il CESSATE IL FUOCO immediato

- Immediato RILASCIO DEGLI OSTAGGI

- STOP ALL’OCCUPAZIONE

- La PROTEZIONE ONU per i palestinesi di Gaza e della Cisgiordania

- L’invio urgente di AIUTI UMANITARI. Lasciare un popolo senza acqua, luce, cibo e medicine è un crimine di guerra.

La follia del potere guerresco maschile da millenni non sa trovare altre strade se non quelle della vendetta, del sangue e di politiche genocidarie, che mai hanno creato giustizia e pace. Noi che questo potere non riconosciamo sappiamo che esistono invece altre vie, altri modi di stare al mondo.

Si intraprenda il cammino della coesistenza nel reciproco rispetto e siano applicati finalmente gli accordi internazionali e le risoluzioni ONU già stipulati.

Confidiamo nella forza disarmata di tutte quelle persone, e sono tantissime, che in Palestina e in Israele rifiutano la violenza, la vendetta

Israele e Palestina, due popoli, una sola umanità.

SIT-IN a PADOVA Piazzetta Garzeria

8 Novembre 2023 dalle ore 17.00 alle ore 18.00

22 Novembre 2023 dalle 17.00 alle 18.00

Donne in Nero – Assopace

Tacciano le armi, si aprano i negoziati

Viviamo in un mondo attraversato da sempre più guerre e violenza: dal cuore stesso dell’Europa (Ucraina), alla Regione caucasica (Nagorno Karabakh) e a gran parte dei paesi africani.

L’attacco di Hamas a Israele è l’ultimo terribile e sanguinoso episodio di una lunga guerra che oppone il diritto del popolo palestinese a vivere nei territori assegnatigli dall’ONU e la politica di Israele di allargare il proprio territorio, colonizzando ed emarginando un intero popolo nel tentativo di annientarlo e obbligarlo all’esilio.

Il bilancio della violenza non si conta solo dal numero di morti e feriti, si misura in base ai sogni infranti, al potenziale umano non sfruttato e ai legami insostituibili recisi da questi orribili lutti e distruzioni.

Tutte le vittime meritano il nostro incrollabile sostegno ed empatia

Non condividiamo la narrazione di Israele – paese dotato di uno degli eserciti più potenti del mondo – come vittima di bande di “terroristi”.

Mai come in questa circostanza la sicurezza delle armi, del controllo, dell’oppressione ha dimostrato la propria debolezza e inefficacia.

E l’Occidente “cosiddetto democratico” ha dimostrato la sua irresponsabile miopia e ipocrisia nell’ignorare che esiste uno Stato che pratica l’apartheid, occupa territori altrui, viola impunemente il diritto internazionale. Ed esiste al suo fianco un altro Popolo che resiste e lotta per vedere riconosciuti i suoi diritti, mettendo in gioco ogni giorno la sua vita.

Terrorismo e guerra non garantiscono sicurezza ma solo morte

“Solo una pace negoziata – scrive Gutierrez, segretario ONU – può soddisfare le legittime aspirazioni nazionali di palestinesi e israeliani, insieme alla loro sicurezza”.

Riaffermiamo il nostro impegno per la pace, l’empatia e la convinzione che un futuro migliore e più pacifico sia possibile. Non vogliamo essere nemici, nemiche

SIT-IN a PADOVA Piazzetta Garzeria

11 ottobre 2023 dalle 17.30 alle 18.30

“Con chi stai? Con chi ti schieri?» Di fronte all’estrema violenza di questa nuova, ennesima fiammata di un conflitto infinito, mi fa paura la cecità di chi, qua, risponde con eguale violenza, seppure verbale.

Mi schiero con i morti, con i feriti, con le famiglie israeliane che hanno un figlio preso in ostaggio, con le famiglie palestinesi che aspettano la rappresaglia che le cancellerà. Con chi non ha mai deciso nulla, e ora perde tutto.

In queste ore terribili, penso innanzitutto alla disperazione (infinita ed identica) dei miei amici israeliani e dei miei amici palestinesi: da tempo in lotta con i loro rispettivi governi. Governi nemici innanzitutto dei loro stessi popoli.

Come ha scritto sabato il giornalista israeliano Haggai Matar (972mag.com/gaza-attack-co…), «il terrore che gli israeliani stanno sentendo in questo momento, me compreso, è un frammento di ciò che i palestinesi hanno sentito».

Riapro Apeirogon – il forte romanzo di Colum Mac Cann, i cui protagonisti sono due padri, uno israeliano e uno palestinese, che si incontrano e diventano amici avendo avuto ciascuno un figlio ucciso dai combattenti dell’altro popolo: una storia vera –, e leggo: «Rumi, il poeta, il sufi, ha detto una cosa che non dimenticherò mai: “Al di là del giusto e dello sbagliato c’è un campo: ci incontreremo lì”. Avevamo ragione e torto e ci siamo incontrati in un campo. Ci siamo resi conto che volevamo ucciderci a vicenda per ottenere la stessa cosa, la pace e la sicurezza. Immaginate che ironia, è pazzesco».

Penso alla violenza folle di un’organizzazione militare, sorretta da un orribile regime teocratico, che dice di voler difendere il suo popolo: facendolo massacrare. Penso alla violenza folle di uno stato che si dice democratico, e che pratica una segregazione così crudele da spingere i suoi vicini a scegliere tra una morte rapida e una lenta.

Penso che «non c’è una soluzione militare al problema di Israele con Gaza, né alla resistenza che naturalmente emerge come risposta all’apartheid violento» (ancora Matar).

E penso al tradimento etico e politico di un Occidente che mette alla finestra la bandiera di Israele e incita alla guerra e alla rappresaglia. E al tradimento del mondo povero, che mette quella della Palestina e inneggia a omicidi e rapimenti. Quando l’unica bandiera che ora dovrebbe avere spazio è quella della pace. Unica vera alternativa a due tentati, contrapposti, genocidi.

«Il mondo è guasto», diceva Tony Judt. Mai come ora lo vediamo.

(testo di Tomaso Montanari)

CAMMINO PER LA PACE PER LE VIE DI PADOVA

Partenza Bastione Alicorno

Il nostro cammino di pace quest’anno inizia da uno dei tanti bastioni della nostra città: il Bastione Alicorno. Questo bastione fu costruito in epoca medievale a scopi difensivi e fu più volte modificato e ricostruito. Fa parte della cinta fortificata realizzata tra il 1515 e il 1523. Il suo nome deriva dal latino alius cornio che significa altro fiumicello.

Durante la seconda guerra mondiale sotto le strade e le piazze cittadine sono state ricavate numerose strutture per ospitare la popolazione; alcuni rifugi sono stati creati adattando porte e bastioni delle mura cinquecentesche. Anche il bastione Alicorno fu meta di rifugio per civili che cercavano scampo dai bombardamenti.

La storia ci consegna in particolare la strage di duecento persone rimaste intrappolate nel Bastione “Raggio di Sole” durante un bombardamento aereo della città l’8 febbraio del 1943 e l’eccidio consumato nel Bastione della Gatta l’11 novembre del 1916 a causa di un bombardamento aereo e che provocò una tale ondata di indignazione a livello mondiale che per alcuni mesi i bombardamenti austriaci contro obiettivi non strettamente militari furono sospesi.

Questa fortezza oltre a ricordarci le vittime e le distruzioni causate dalle ripetute guerre di una storia senza memoria, ci sprona a rifiutare le logiche di un ordine politico e sociale fondato sulla difesa dall’altro inteso come nemico. Ogni costruzione di muri è una regressione di civiltà. La guerra, come diceva Gino Strada, non è mai la soluzione ma sempre il problema.

È nostro dovere adoperarci instancabilmente per allargare gli orizzonti culturali, costruire fiducia reciproca e accoglienza, per garantire una pace che non è solo assenza di conflitto. Dobbiamo educare le coscienze alla libertà, affinché non restino suddite della logica della forza e della prevaricazione, che legittima la competizione fino allo scontro bellico. Ci impegniamo a promuovere la cultura della pace, la prassi del dialogo e del disarmo.

Dalla lettera di don Milani in risposta ai cappellani militari in congedo della Toscana, che avevano definito l’obiezione di coscienza “un insulto alla patria e ai suoi caduti, estranea al comandamento cristiano dell’amore, espressione di viltà”

“Diteci esattamente cosa avete insegnato ai soldati. L’obbedienza a ogni costo? E se l’ordine era il bombardamento dei civili, un’azione di rappresaglia su un villaggio inerme, l’esecuzione sommaria dei partigiani, l’uso delle armi atomiche, batteriologiche, chimiche, la tortura, l’esecuzione d’ostaggi, i processi sommari per semplici sospetti, le decimazioni, una guerra di evidente aggressione, la repressione di manifestazioni popolari?

Eppure queste cose e molte altre sono il pane quotidiano di ogni guerra. E allora (esperienza della storia alla mano) urgeva più che educaste i nostri soldati all’obiezione che all’obbedienza. L’obiezione in questi cento anni di storia l’han conosciuta troppo poco. L’obbedienza, per disgrazia loro e del mondo, l’han conosciuta anche troppo

[don Milani – L’ OBBEDIENZA NON È PIÙ UNA VIRTÙ – 1965]

Lungo il tragitto non faremo soste, ma vi invitiamo a posare la vostra attenzione su tre luoghi: l’albero della pace lungo la passeggiata dei Nobel, il mausoleo dei caduti in Russia e il giardino intitolato a Perlasca.

Passeggiata dei Nobel

La “passeggiata dei Nobel” si trova lungo via Pio X ed è segnata da diciassette alberi, che ricordano il passaggio nella nostra città di personalità insignite di un premio Nobel. Questa tradizione ebbe inizio nel 2008 e continua tutt’oggi.

A pochi passi dal bastione Ghirlanda una targa indica il platano piantato il 19 marzo 2013 in presenza di Adolfo Perez Esquivel premio Nobel per la pace. Perez Esquivel negli anni sessanta collaborò con i pacifisti cristiani latinoamericani. Nel 1974, lasciò l’insegnamento per dedicarsi alla lotta contro le ingiustizie sociali, nella prassi della non-violenza. Contribuì alla formazione di “El Ejercito de Paz y Justicia” un’associazione di difesa dei diritti umani per l’assistenza delle famiglie delle vittime del regime. Fu più volte arrestato in Brasile, in Ecuador e in Argentina. Nel 1980 viene insignito del Premio Nobel per la pace per i suoi sforzi contro la dittatura ed in favore dei diritti umani, e nel 1999 riceve il Premio Pacem in Terris assegnato dalla Chiesa cattolica a chi si distingue nella pace e nella giustizia, non solamente nel proprio paese ma nel mondo.

«Quando l’umanità sarà progredita spiritualmente, la guerra verrà catalogata accanto ai riti cruenti, alle superstizioni della stregoneria e dei fenomeni di barbarie»

[I. Giordani, L’inutilità della guerra, Città Nuova, Roma 1953- (2003), pag. 9]

Monumento ai caduti in Russia

Fra il torrione Alicorno e il ponte Saracinesca, sorge il piccolo torrione Ghirlanda a forma semicircolare pensata per l’uso dell’edificio come postazione di tiro.

Sulla sommità è posizionato un monumento eretto negli anni ‘50 a ricordo dei caduti e dispersi in Russia durante la seconda guerra mondiale. A seguito dell’operazione Barbarossa, nome in codice dell’invasione dell’Unione Sovietica da parte della Germania nazista e di alcune altre potenze dell’Asse, iniziata il 22 giugno 1941, anche l’ITALIA venne coinvolta con un corpo di spedizione di truppe alpine di 220.000 uomini.

L’armata italiana male armata e inadeguatamente equipaggiata venne quasi completamente annientata. La metà dei soldati italiani venne massacrata o cadde prigioniera e nella tragica ritirata moltissimi morirono di stenti.

«La guerra non è voluta dal popolo; è voluta da minoranze alle quali la violenza fisica serve per assicurarsi vantaggi economici o, anche, per soddisfare passioni deteriori»

[I. Giordani, L’inutilità della guerra, Città Nuova, Roma 1953- (2003), pag. 9]

Giorgio Perlasca

Proseguendo ancora si trova l’entrata di un giardino pubblico intitolato a Giorgio Perlasca, cittadino padovano benemerito, elencato tra i “giusti” di Gerusalemme per aver salvato la vita di centinaia di ebrei durante la persecuzione nazista in Ungheria nel 1943-44. Giorgio Perlasca di origini comasche, in gioventù aderì al fascismo e nel 1937 prese parte come volontario alla guerra civile di Spagna, a fianco dei franchisti. Rientrato in Italia, si distanziò dal fascismo, in particolare a causa dell’alleanza con la Germania e delle leggi razziali del 1938. Al punto tale che chiese e ottenne una licenza militare indeterminata e decise di lasciare l’Italia, occupandosi di attività commerciali. Il giorno dell’armistizio tra l’Italia e gli Alleati (8 settembre 1943), Perlasca si trovava a Budapest e si rifiutò di aderire alla Repubblica Sociale Italiana di Mussolini.

Per questo motivo si trovò a essere ricercato dai tedeschi. Dopo un’iniziale fuga, fu arrestato e internato. Successivamente riuscì a fuggire e cercò rifugio presso l’ambasciata spagnola. Ottenne una cittadinanza fittizia e si impegnò nell’opera di protezione degli ebrei che non potevano uscire dalle case protette. Dopo la partenza dell’ambasciatore, si spacciò per il legale sostituto e si trovò a gestire la sopravvivenza di migliaia di ebrei. Perlasca rilasciò migliaia di finti salvacondotti che conferivano la cittadinanza spagnola agli ebrei. Grazie alla sua opera oltre cinquemila ebrei furono direttamente salvati dalla deportazione.

“L’odio è guerra, la guerra è miseria, e la miseria genera odio, che porta alla guerra: la morte genera morte. Non sarebbe tempo di pensare a vivere?”

[I. Giordani, Disumanesimo, Morcelliana, Brescia 1949, Città Nuova, Roma (2007), pag. 9]

ARRIVO Basilica di Santa Giustina

Basilica dedicata alla compatrona di Padova, martirizzata sotto la domi- nazione dell’imperatore Diocleziano. L’intero complesso della basilica è di proprietà statale e su buona parte del monastero insiste ancora l’Esercito Italiano. Da questo sagrato torniamo a fare appello alla nostra coscienza con le parole tratte dalla lettera di don Milani ai giudici.